オーロラビジョンとは?特徴・最新技術まで徹底解説

目次

オーロラビジョンの歴史|誕生から世界中に広まるまでの道のり

オーロラビジョンは世界初の屋外フルカラー大型映像装置として、三菱電機によって開発されました。 誕生当時は、屋外でのフルカラー表示が難しいとされていた時代です。 その中で、スポーツ競技場や公共施設で活用できる革新的なディスプレイとして一大ブレイクスルーを果たしました。

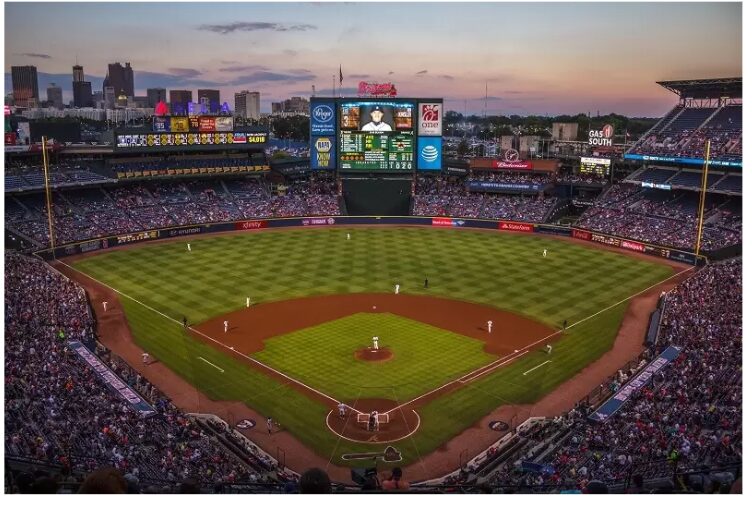

1980年、アメリカ・ドジャースタジアムに設置された初号機を皮切りに、オーロラビジョンは世界中に広まっていきます。 当初は小型CRT(ブラウン管)を並べて構成されていましたが、技術革新によりLED素子の導入が進み、高輝度・高精細・省エネ性能を兼ね備えた次世代型へと進化しました。

オーロラビジョンはその後、スポーツイベント、音楽フェス、屋外広告など、さまざまなシーンで欠かせない存在となり、世界中の人々の目を惹きつける大型ディスプレイの代名詞として定着しています。

開発の背景|新事業への挑戦が生んだイノベーション

オーロラビジョンの開発は、第二次オイルショック後の経済停滞を受けて、新規事業への進出を目指して始まりました。 当時、三菱電機長崎製作所の船舶技術者たちが中心となり、従来の事業に依存しない新たな市場を切り拓く必要性に迫られていたのです。

国内ではスコアボードのフルカラー化へのニーズが高まりつつあり、これを契機に屋外用大型映像装置の開発がスタートしました。 初期案では白熱電球を配列してカラー表示を目指しましたが、発光効率や耐熱性に大きな問題がありました。 ここで着目されたのが、小型CRT(ブラウン管)を大量に並べるという発想です。

結果として、消費電力を大幅に抑え、太陽光下でも鮮明な映像を映し出せる技術に結実しました。 この挑戦心と独創性こそが、今日まで続くオーロラビジョン成功の原動力となったのです。

ドジャースタジアムでの初登場|超短納期プロジェクトの舞台裏

1980年、オーロラビジョンの初号機は、メジャーリーグの名門「ドジャースタジアム」に納入されました。 しかも、全米オールスターゲームに間に合わせるという超短納期のミッションが課せられていました。

製造現場では、通常の設備だけでは間に合わず、退職者の協力も得ながら人海戦術で対応する非常事態となりました。 光源管(ブラウン管)の量産立ち上げ、スクリーン構造の開発、画像処理装置の開発など、多方面で同時並行的に作業が進められました。

さらに、米国安全規格への対応や、現地コントロールルームの設計・組立まで行う必要がありました。 こうした壮絶な努力の末、オーロラビジョンは無事完成し、ドジャースタジアムの観客を圧倒する大成功を収めたのです。

オーロラビジョンの進化|FMCRT・LED技術による高画質化

オーロラビジョンは、その後も絶え間ない技術革新によって進化を続けました。 1980年代には、発光効率と耐久性を高めたFMCRT(フラット蛍光表示管)技術が開発され、屋内用途にも対応できる高精細表示が可能になりました。

さらに1990年代に入ると、青色LEDの実用化により、赤・緑・青すべてのLEDが揃い、本格的なフルカラーLEDディスプレイが誕生します。 これにより、オーロラビジョンは従来比で圧倒的に高輝度・長寿命・省電力な装置へと変貌を遂げました。

現在では、ギネス級の超大型ビジョンや、湾曲型・超高精細型など、多様なモデルが登場し、スタジアムやエンターテインメント施設をさらにダイナミックに演出しています。 オーロラビジョンの進化は、今なお止まることを知りません。

オーロラビジョンの構造|映像を映し出す仕組みとは?

オーロラビジョンは、屋外でも高輝度で鮮明な映像を映し出すことができる大型映像装置です。 開発初期から現在に至るまで、構造や使用される技術は大きく進化してきました。 初期のCRT方式から、現代のLED素子によるモデルへの変遷は、オーロラビジョンが持つパフォーマンスを飛躍的に向上させています。 ここでは、オーロラビジョンの構造の変遷について、わかりやすく解説します。

初期モデル|CRT方式によるカラー映像表示

オーロラビジョンが初めて登場した1980年当時は、現在のLEDとは異なりCRT方式(ブラウン管方式)が採用されていました。 この方式では、赤・緑・青それぞれの色を表現するために、直径約28mmの小型CRTを密集して配置し、色を作り出していました。 CRT方式は発光効率が高く、白熱電球を用いた従来の電光掲示板よりも消費電力を大幅に抑えることに成功しました。

しかし、初期のオーロラビジョンにはいくつかの課題もありました。 直射日光下ではガラス面の反射により、映像が見えにくくなる問題があったのです。 これを解決するため、CRTのガラス表面を発光色に合わせて着色する工夫が施され、屋外でもコントラストの高い映像を実現しました。

このCRT方式による初号機は、米国ドジャースタジアムに設置され、1980年のオールスターゲームで世界初の実用例となりました。 当時としては画期的な技術であり、大型映像表示装置の市場を切り開く大きな一歩となったのです。

最新モデル|LED素子による高輝度・高精細化

現在のオーロラビジョンでは、従来のCRT方式から大きく進化しLED素子が採用されています。 LED(発光ダイオード)は、1つ1つが自ら発光するため、直射日光下でも非常に明るい映像を維持することが可能です。 また、発光素子自体の小型化・高性能化により、ピッチ(画素間距離)が狭くなり、より高精細な映像表現が実現しました。

LEDビジョンには、DIP型(砲弾型)とSMD型(表面実装型)の2種類が存在します。 DIP型は高輝度と耐久性に優れ、屋外向きの製品に多く使われています。 一方でSMD型は1つの素子で複数色を表現できるため、発色が自然で視野角が広いという特徴を持っています。

最新のオーロラビジョンでは、防水・防塵性能も向上し、天候に左右されない安定稼働を実現しています。 加えて、冷却システムの高度化によって発熱リスクを最小限に抑え、長時間稼働でも画質を維持できる点も進化ポイントです。 こうした技術革新により、スポーツイベント、コンサート、都市広告など、さまざまなシーンでの活用が加速しています。

オーロラビジョンに使われるLED技術とは

オーロラビジョンは、従来の映像装置と比べて飛躍的な進化を遂げています。 その原動力となったのがLED技術の進歩です。 特に赤・緑・青の3色LEDを活用し、高輝度かつ省エネ性能を備えた大型ビジョンが実現しました。

LED素子が自発光する仕組みのため、直射日光下でも鮮明な映像表現が可能となり、屋外イベントやスタジアムなどでも圧倒的な視認性を確保しています。 また、進化したLED技術はピッチの細かさにも影響し、より精細でリアルな映像体験を提供しています。

ここでは、オーロラビジョンに採用される代表的なLED技術について、具体的に解説していきます。

砲弾型DIPと表面実装型SMD|それぞれの特徴を比較

オーロラビジョンに使われるLED素子には、主にDIP(砲弾型)とSMD(表面実装型)の2種類があります。 この2つは構造や特徴に違いがあり、利用シーンに応じた使い分けが必要です。

DIPタイプは、赤・緑・青それぞれの単色LEDを並べて構成されており、非常に高い輝度を発揮します。 そのため直射日光が当たる屋外での使用に適しており、耐久性にも優れています。 一方、SMDタイプは、1つのパッケージ内に3色のLEDをまとめて封入しており、高精細かつ滑らかな映像表現が可能です。

また、SMDは個々のLEDが小型なため、ピッチを細かく設定でき、至近距離から見ても美しい映像を楽しめます。 このように、設置環境や用途に応じて最適なLEDタイプを選択することが、オーロラビジョンのパフォーマンスを最大限に引き出すポイントです。

明るさの違い|液晶とLEDビジョンの比較ポイント

映像ディスプレイの性能を語るうえで欠かせないのが明るさ(輝度)です。 オーロラビジョンは、液晶ディスプレイとは根本的に異なる発光方式を採用しており、ここに大きな違いがあります。

液晶ディスプレイは、バックライトの光を液晶パネルでコントロールして映像を映し出しますが、直射日光下では映像が暗く見えやすいという弱点があります。 これに対し、オーロラビジョンのLEDビジョンは、各LED素子が自発光するため、屋外でも鮮やかな映像を映し出すことが可能です。

具体的には、一般的な屋内用LEDビジョンで1,200カンデラ/m²以上、屋外用では最大6,000カンデラ/m²を超える明るさを誇り、液晶モニターと比べても圧倒的な視認性を持っています。 こうした明るさの差が、オーロラビジョンがスタジアムやイベント会場で選ばれる大きな理由になっています。

ピッチの違い|ピッチで変わる見やすさ精密さ

オーロラビジョンの画質を左右する重要な要素にピッチがあります。 ピッチとは、隣り合うLED素子同士の距離のことで、単位はmmで表されます。

ピッチが狭いほど、1画面あたりのLED数が増えるため、より高精細な映像表現が可能になります。 逆にピッチが広い場合は、LEDの数が少なくなるため、映像は粗くなりますが、遠距離からの視認には十分対応できるためコストパフォーマンスに優れます。

以下の表に、用途別に適したピッチの目安をまとめました。

| 用途 | 推奨ピッチサイズ |

|---|---|

| 屋内イベント(至近距離観覧) | 1.2mm〜2.5mm |

| 中型ホール(数十mの距離) | 2.5mm〜5mm |

| スタジアム・競技場(数百mの距離) | 5mm〜10mm |

オーロラビジョンを導入する際は、観覧距離と映像の用途に応じて、最適なピッチを選ぶことが求められます。 この選択を誤ると、期待していた画質や視認性が得られず、結果として投資効果が薄れてしまうリスクもあるため注意が必要です。

オーロラビジョンの特徴と強み|LED化で得られるメリット

オーロラビジョンは、三菱電機が開発した大型映像装置として広く知られています。 なかでもLED化によって得られるメリットは非常に大きく、あらゆるシーンで圧倒的なパフォーマンスを発揮します。 本章では、オーロラビジョンが持つ防水・防塵性能、超大型でも保たれる高画質、そして省エネ性能と長寿命という、3つの大きな特徴に注目し、その魅力を詳しく解説します。

防水・防塵対応であらゆる環境に対応できる

オーロラビジョンは、厳しい屋外環境でも安心して使用できるよう防水・防塵性能を備えています。 一般的な液晶ディスプレイと比較しても、耐候性に優れるLED技術が採用されているため、雨天時や砂埃が舞う場所でも安定した映像表示が可能です。 とくに国際防水防塵規格(IP規格)に適合する設計が施されており、スポーツスタジアムやフェス会場など、天候の変わりやすい場所での導入実績も豊富です。

超大型スクリーンでも均一な高画質を実現

オーロラビジョンは、広大なスクリーンサイズでも均一な高画質映像を実現できる点が大きな強みです。 LED素子が自発光する仕組みにより、どの角度から見ても明るさや色彩の均一性が保たれるため、スタジアムの最上段席からも鮮明な映像を楽しめます。 さらに、LEDの細かなピッチ設計により、超大型でも細部まで美しく表現できるため、ライブ映像やリプレイシーンの再現力も群を抜いています。

省エネ性能と長寿命|コストパフォーマンスに優れる理由

オーロラビジョンに搭載されているLED技術は省エネ性に優れ、運用コストを大幅に削減できるメリットがあります。 一般的な蛍光灯や白熱電球と比べて、LEDは発光効率が高く消費電力が少ないため、長時間の連続稼働が求められる施設にも最適です。 また、LED素子は約50,000時間以上の寿命を持ち、メンテナンス頻度を減らせるため、長期的に見ても非常に高いコストパフォーマンスを発揮します。

まとめ|オーロラビジョンは未来の映像体験を変える

オーロラビジョンは、誕生から現在に至るまで常に進化を続けてきました。

太陽光下でもフルカラー映像を映し出せる世界初の技術として登場し、スポーツスタジアムや屋外広告といった多様なシーンで映像表現を革新してきたのです。

特にLED技術の導入により、輝度・解像度・省エネ性能が飛躍的に向上し、今ではギネス級の超大型ビジョンにも対応できるほど成長を遂げています。

また、オーロラビジョンは単なる映像表示装置ではありません。

観客を惹きつけ、イベントを盛り上げ、施設全体の価値を高めるという重要な役割を担っている点も見逃せません。

防水・防塵対応による高い耐久性、設置場所に応じた自由なカスタマイズ性など、優れたメリットを数多く備えていることもオーロラビジョンの大きな魅力です。

今後もさらなる技術革新が進む中で、オーロラビジョンは新たな映像体験を提供し続けるでしょう。

スタジアム、商業施設、イベント空間など、どの場面においても人々の心を動かす力を持った存在であり続けるはずです。

これから導入を検討する方にとっても、オーロラビジョンは未来の映像演出を実現するために欠かせない選択肢となるでしょう。

LED NAGOYAでは購入、レンタルも可能

大型映像装置を導入する際、購入とレンタルのどちらを選ぶかは重要なポイントです。

LED NAGOYAでは、高性能LEDビジョンの「購入」「レンタル」どちらにも対応しており、ニーズに合わせた最適なプランをご提案しています。

長期間の利用や自社保有を希望する場合は、購入プランがおすすめです。多様なサイズや仕様に対応できる豊富なラインナップを取り揃えており、常設設置にも最適な製品をご提供しています。また、購入後も安心してご使用いただけるよう、充実したサポート体制を整えています。

一方、イベントやキャンペーンなど短期利用をお考えの場合は、レンタルプランが非常に便利です。設営から撤去まで一貫してサポートするため、初めて導入する方でも手間なくスムーズにご利用いただけます。レンタルならば、コストを抑えつつ最新モデルを活用できる点も大きなメリットです。

LED NAGOYAでは、用途や設置環境に応じた製品選びから、納品後のメンテナンスまできめ細やかなサービスを提供しています。まずはお気軽にご相談いただき、お客様にとって最適な導入プランを一緒に考えましょう。 下のバナーよりお問い合わせをお待ちしております。